さまざまな方に“いい時間”について伺いながら、「心地よい暮らし」や「理想の生き方」を教えていただき、こころとからだの健やかさのために、私たちキリンができることを考えていく「#あなたの“ウェルビーイング”教えてください」。

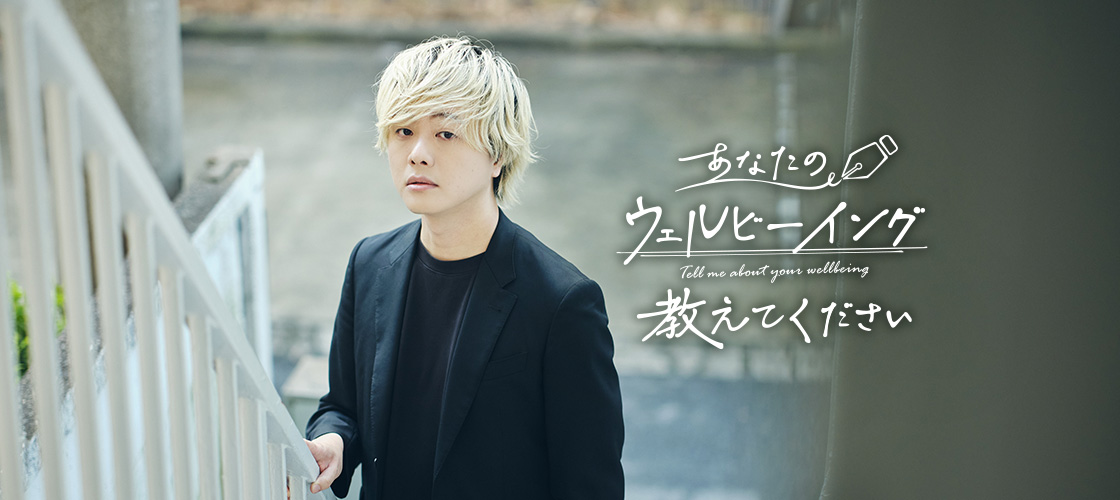

今回お話を聞いたのは、The HEADLINE 編集長であり、コメンテーターとしても活躍する石田健さんです。政治や経済、テクノロジー、社会問題などのニュースをわかりやすく解説する石田さんの視点でみるウェルビーイングとは?

情報があふれ、混沌とする社会。「だからこそナラティブが人を動かす」と語る石田さん。なぜ、今ナラティブなのか? そして情報化社会のなかでウェルビーイングを実現するために必要なこととは? 石田さんが多角的に語ってくれました。

※ナラティブ=narrative。物語、語り、話術を指す

早稲田大学大学院政治学研究科修士課程(政治学)修了後、2015年に創業した会社を東証プライム上場企業に売却し、現在、政治や経済、テクノロジー、社会問題などのニュースをわかりやすく解説するメディア 「The HEADLINE」 で編集長を務める。

公式Xアカウント

01

想像を超えるストーリーを理解することで、満たされる好奇心

四六時中スマホを見て、絶えず情報が流れてくる時代。情報との付き合い方はますます難しくなっています。たとえば、Instagramでハイブランドのバッグを持って、おしゃれな店にいる写真を毎日見ていると、どうしたって自分と比べてしまうのは仕方がない。これほどまでに他者と常に比較される状況は、かつてなかったのではないでしょうか。特に若い世代は、自分の道を切り開いていく前にこうした環境にさらされているわけで、劣等感や息苦しさを感じないほうが難しいと思います。

では、情報と距離を取ればいいのかといえば、そう単純な話でもなくて。だからこそ「発信する側としてできることは何なのか?」ということを、僕自身、よく考えています。「情報が届けばそれでいい」「話題になればOK」という時代は終わり、これからは企業やメディアも、受け手のウェルビーイングやメンタルヘルスを意識すべきだと。

今はナラティブの時代、ストーリーの時代といわれますが、要するに人は面白いものを探しているんですよね。映画やドラマだけでなく、人の噂話やゴシップも、その延長線上にある。そうした欲求はきっと止められないと思います。

僕は「知りたい」と「理解したい」は違うものだと考えています。「理解したい」というのは、人間が根源的に備えている知的好奇心で、人間と他の動物との大きな違いでもある。たとえば「海の向こうには何があるのだろう」「月には何があるのだろう」という問いが人間社会を動かしてきた。そういう好奇心は、いくらたくさんの情報を持っていても尽きることがないと思うんです。情報として事実をただ知るよりも、想像を超える展開やストーリーの中で理解することで、好奇心が満たされていく。なぜかというと、だってそのほうがシンプルに面白いから。

02

情報の正しさだけでなく、共感を呼ぶナラティブを

僕は「The HEADLINE」というニュース解説メディアをやっていますが、別に情報を発信することで誰かを啓発しようと考えているわけではありません。なるべくたくさんの専門家の話を届けたいと思ったのがメディアを立ち上げた理由です。そして、面白いから続けているところが大きいんです。

大学では政治哲学を専攻していたのですが、社会や政治の理想的なあり方やモノのより良い分配の方法を考えるような学問です。たとえば「感染症のワクチンを打ちます」と言ったときに、重症化しやすい高齢者から打つのか、あるいは未来ある子どもから打つのかというようなことも範疇となります。そういった研究の知見をコンテンツ化しつつ、うまく社会に還元できることを目指しています。

そんな想いで立ち上げてから3年ほど経ちますが、そのなかで明らかに動画の影響力が強くなっていることを感じます。それもやっぱりナラティブが関係していると思っていて、ニュースを届けるにしても、ただ事実を伝えるのではなく、発信者がどんなことを考えているのか、なぜそのニュースを扱ったのか、今の社会でどうして重要だと思ったのかといったストーリーも一緒に届けないと響かなくなっている。そのときにやっぱり動画で届けられる情報量が圧倒的に多いんですよね。

陰謀論のようなものも広まってしまうという側面もありますが、要は正しい情報だから伝わるというのは難しくなってきていて、より説得力のあるナラティブを届けた方が優位になるようになってきている。だからこそ、陰謀論と戦うには、情報の正しさではなく、より説得力のあるナラティブが必要なんです。そこがこの3年でものすごく変化し、露呈した部分だと感じています。

情報が爆発的に増えたことで情報との向き合い方が難しくなりましたが、動画が影響力を持ち、ナラティブな情報のニーズが高まることで、情報の流通スピードが落ちていくことも期待しています。同時に、「とりあえず作っておけばいいだろう」みたいなテキスト情報は意味をなさなくなるので、これからは、企業や社長も当事者の言葉で語らないと届かない時代になっていくでしょう。

03

反直観的であることがもたらすもの

編集されたなかで、予定調和で進んでいくようなものってやっぱり全然面白くないんですよ。「The HEADLINE」では、それを「反直観的」という言葉を使って表現します。当事者の言葉、つまりリアルな語りに心が動かされる瞬間ってあると思っていて。たとえばイベントで、最初は退屈だと思っていた話が、途中から「この人、こういうことを言いたかったのか!」と一気に面白くなったり。みんな、そういう瞬間を求めている。

それは編集されていないリアルだからなのか?というと、それも少し違う気がしていて。アメリカの副大統領J・D・ヴァンスを一躍有名にした『ヒルビリー・エレジー』という自伝があります。アメリカ最大の貧困地域ともいわれるアパラチアについて書かれていて、彼はこの本をきっかけにアパラチアの語り部として注目を浴びました。ただ実際、ヴァンスはアパラチア出身ではなく、彼の祖父母のルーツに過ぎないんですよね。

たとえば、東京のごく一般的な家庭で育った僕が、祖母が暮らす遠く離れた山奥の地域の話をしているようなものです。だけど、彼はそれでベストセラーになり、副大統領まで上り詰めた。

何が言いたいかというと、良くも悪くもこれが物語の力なんです。ノンフィクションといったって、自分の都合のいいストーリーだけを紡ぎ出したっていいわけですから。事実に見せかけたフィクションも含めて、人は「リアルっぽい物語」に惹かれてしまう。それは悪いことではないと思いますが、ニュースとドキュメンタリーとフィクションの境目がすごく曖昧になっているなとは感じます。

04

衝突を乗り越えるための正義とは?

最近はSNSを中心に「それぞれの正義がぶつかっている」と度々言われています。だけど、「それぞれに正義がある」という話は、水掛け論になりがちです。政治哲学者のジョン・ロールズは権利と権利が衝突したときに、どう解消すればよいかの指針を正義と呼んでいます。

たとえば公園に行って草を数えるのが趣味の人がいて、ランニングしたい人がいて、歌いたい人もいる。だけど、公園で静かに読書したいのに、大声で歌いたい人が現れる。それぞれが自分にとっての価値ある人生を追求しているだけなのに、権利と権利が衝突するわけですよ。そういった権利がぶつかったときにどう調停するかを考えることが正義だと捉えた方が、見通しが良いでしょう。そういった視座を提供していくことも、メディアの重要な役割だと思っています。

05

ナラティブが人を、社会を動かす

ウェルビーイングやメンタルヘルスの話題が注目されるようになったのは、社会が豊かになった証でもあります。かつて企業は衛生や環境問題に取り組む必要がありましたが、今はそうした課題をある程度クリアしてきている。

であれば、次に企業に何を求めるかとなると、働く人や消費者がよりハッピーであることを目指すわけです。ただ、ウェルビーイングは目に見えづらく、語られにくい。だからこそ、率先してその課題に取り組む企業には、大きな可能性があります。課題をアジェンダとして掲げ、ナラティブに語ることができれば、人や社会を動かしていくことにつながっていくのだと思います。

たとえば、政治家が「女性活躍」と唱えるより、企業が「女性管理職30%」を実行する方が、実行力も影響力もある。だからこそ、企業が語るナラティブの力は、今後さらに重要になっていくはずです。

余談にはなるのですが、僕はもともと、お酒がすごく好きでした。ただ最近は翌日の影響も考えて飲む機会が減っています。だけど、飲食店にノンアルコールの選択肢ってすごく少ないんですよね。その場をできる限り豊かな時間にしたいのに、ずっと烏龍茶を飲むしかない。今はコモディティや広告だけで人は動かない時代。「こういう時間を過ごしてほしいから、こんなドリンクを作りました」というストーリーがあれば、飲んでみたくなるし、共感も生まれる。そんな風に、人や社会を動かすのは、やっぱりナラティブなのだと思います。

この記事をシェアする

お酒に関する情報の20歳未満の方への

転送および共有はご遠慮ください。