「客観的」ウェルビーイングから「主観的」ウェルビーイングへ

まず最初に、石川さんが現在研究の中心に据えている「ウェルビーイング(Well-being)」の定義について教えていただけますでしょうか。

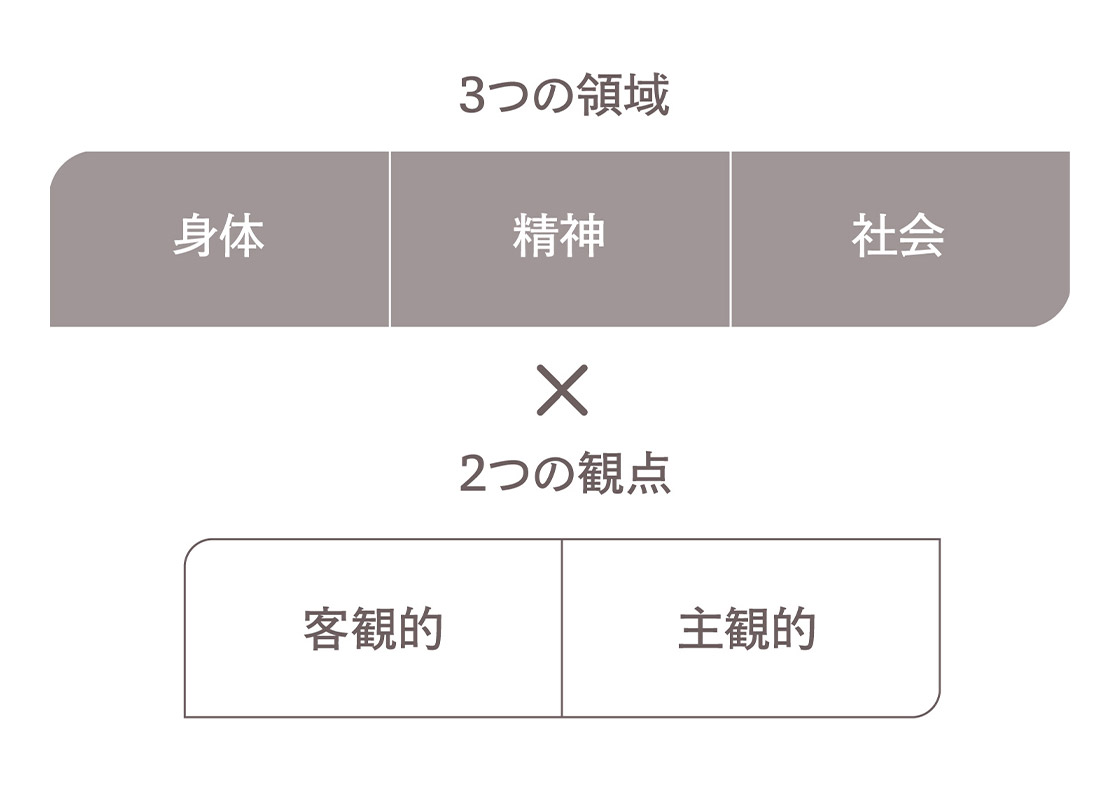

石川ウェルビーイングとは、文字どおり「良い状態」という意味ですが、そのときに2つ考え方があります。1つ目は「領域」で2つ目は「観点」です。まず1つ目の「領域」についてですが、もっともポピュラーなのは「身体」「精神」「社会」の3点です。「身体」は、身体の健康。「精神」は心の健康。「社会」は、例えばお金の有無、学歴、仕事やつながりなど、社会のなかでのその人の地位や役割、位置づけみたいなものです。そして2つ目は、その3点を眺めるときの「観点」です。客観的に見て良い状態か、主観的に見て良い状態か、という2つの見方があります。つまり、「3領域×2観点」から成る6つのエリアに、どのような指標を当てはめていくかがスタート地点になります。

ウェルビーイングを構成する3つの領域と2つの観点。これまでは「身体×客観」が重視されてきたが、現代では「精神×主観」に注目が集まっている

石川ちなみに、これまではずっと「身体×客観」を重視する研究が中心でした。つまり、ウェルビーイングといったときに、それは「客観的に見て良い状態=身体に疾患がない状態」を指していた。あるいは、対象が「社会」になったときも同様で、例えばSDGsにおいて達成すべきとされている目標は、客観的に見て「こうすると社会が良い状態になるでしょう」という観点からつくられています。しかし、現在では「良い状態」の範囲がかなり拡張し、これまで欠けていた「精神×主観」、つまり「主観的なウェルビーイング」に大きな注目が集まっています。

石川善樹氏

藤原私は、ウェルビーイングというのはスローガンや精神論みたいなものだと勘違いしていたのですが、石川先生の著書を拝読して、むしろ「Way of thinking」、脳みそをどのように働かせれば人間の能力を最高に発揮できるのか、をめぐるサイエンスなのだと気づきました。

石川徐々にサイエンスになっていった、という感じでしょうか。昔々、ウェルビーイングは哲学や宗教のように、専門家が考え「これがウェルビーイングです」と定義したものにみんなが従うような時代があった。これが第一フェーズです。でも、いまは人が決めたものにただ従う、という時代ではありませんよね。そこで、研究の第二フェーズでは、人は何をもって「良い生活」「良い人生」と考えているのかを調査する段階に入りました。つまり、専門家の議論から、一般の人に素朴に意見を聞く、ということに移っていった。人に「幸せですか?」と聞いたときに、「幸せです」と答える人と、「不幸だ」と答える人がいます。この違いは何だろう? ということを探っているのが、ここ半世紀くらいのことです。

藤原個人の幸せの定義、という感じでしょうか。それが、いわゆる「主観的なウェルビーイング」である、と。

藤原大介

石川そのとおりです。それでわかってきたのが、主観によってウェルビーイングのかたちは変わってきますが、それを左右する要因自体は非常に似通っている、ということです。例えば、わかりやすいのは「お金」に対する考え方です。給料という要因については、ほとんど誰もが「高いほうが良い」「高いほうが幸せだ」と答える。でも面白いのは、その高い給料を何に使うか、ということに関しては、人によって答えがまるで違ってくるんです。旅行に使いたいという人がいれば、家に使いたい人、車に使いたい人もいる。

つまり、お金の使い道で、人によって実現したいウェルビーイングのかたちが変わってくるということですね。その発見から、「要因」に働きかけることで、多様な人々のウェルビーイングに貢献できるのでは、ということになった。いまは、その方向でさまざまな調査や研究が進んでいます。