キリングループに長年勤める従業員の足跡を振り返りながら、仕事人としての信念を探る企画『キリンのDNA』。

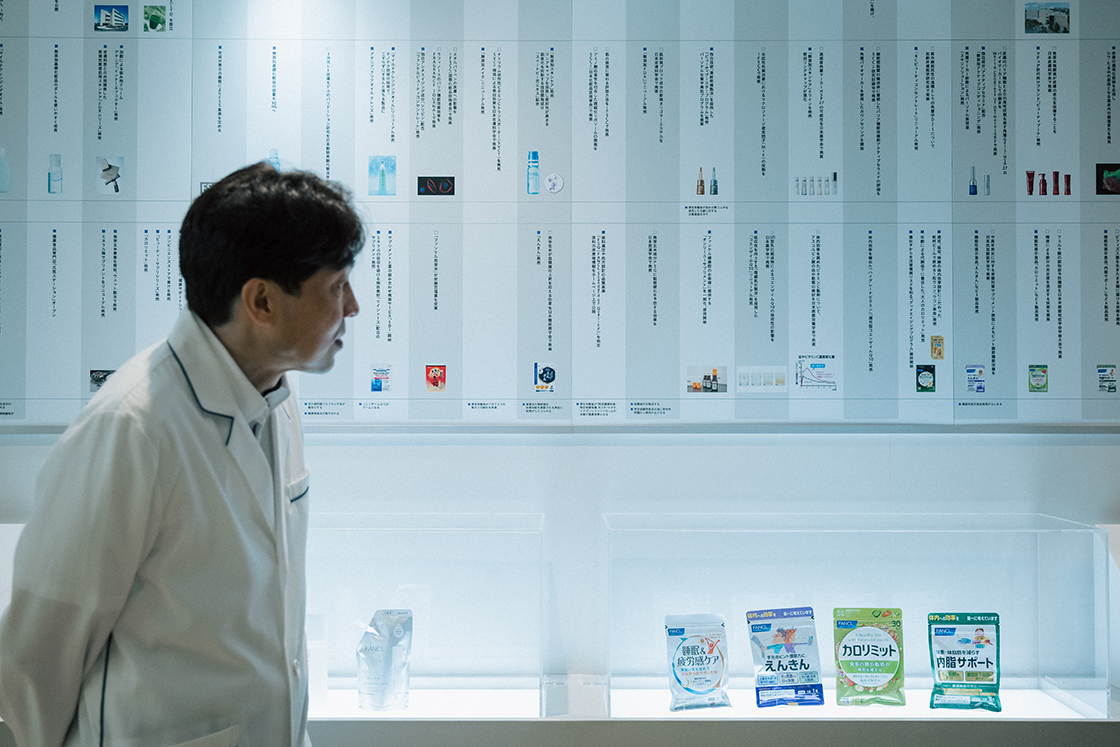

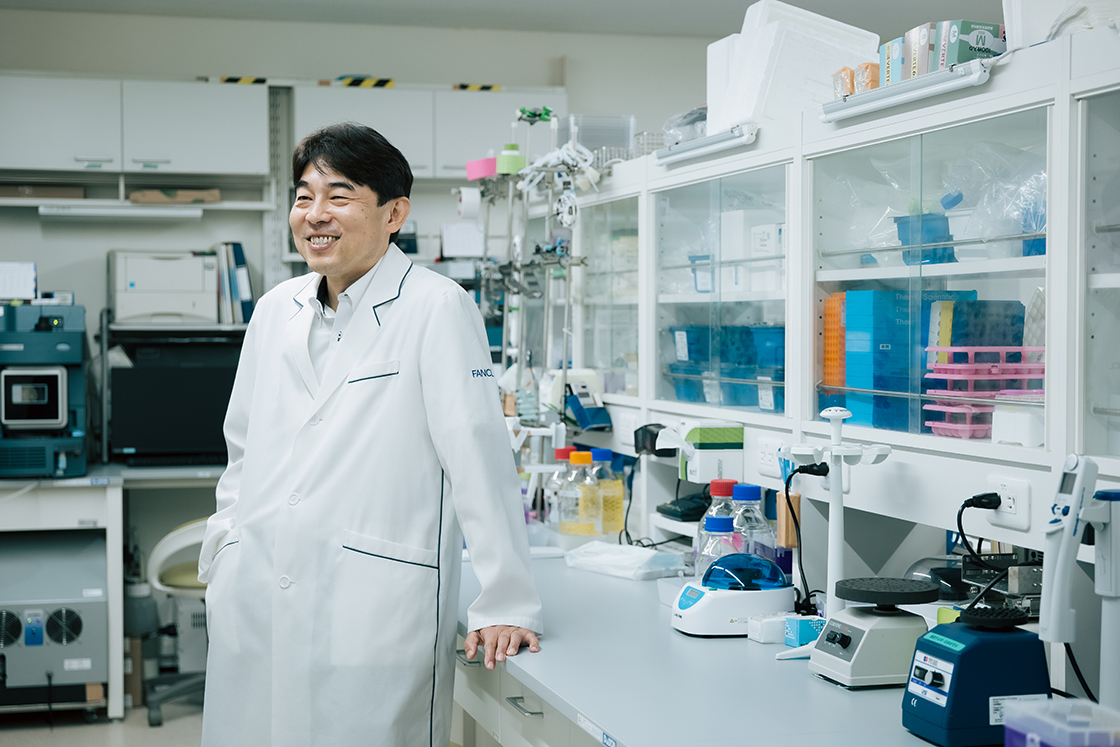

株式会社ファンケルの執行役員として、総合研究所の所長を務める寺本祐之。1995年の入社以来、日本のサプリメント市場を開拓するべく最前線で奮闘し、今では日常に広く浸透した「機能性表示食品」制度の創設にも深く関わってきた。

寺本は言う。研究者として大切なのは「科学の進歩を読み解き、まだ誰も気づいていない『不』を発見すること」だと。その先見性と行動力は、次世代への確固たるメッセージとなっている。

寺本 祐之

株式会社ファンケル 執行役員 総合研究所所長

1995年株式会社ファンケル入社。中央研究所 食品開発グループ サプリメントチームリーダーを経て、フード統括部 研究開発グループ 研究企画チームリーダーに。その後、発芽食品開発室、青汁事業部、総合研究所 健康食品研究所などを経て、2025年3月より現職。

01

生物の面白さを教えてくれた、高校時代の恩師

高校に入学するまでは物理や数学が好きで、機械工学を学びたいと思っていました。ラジコンにも夢中になっていて、自動車エンジニアになりたいという夢も持っていたんです。でも、高校で出会った先生に「生物」のおもしろさを教わったことが転機になりました。

その先生の授業は暗記中心ではなく、小論文記述が多くて。「なぜ、この現象が起こっているのか説明せよ」といったように、与えられた条件の中で「生物がどうなるか」を自分で考え、想像をめぐらす時間でした。

自分の想像を超えた現象が起きるのがおもしろく、大学でもバイオテクノロジーを専攻することにしました。研究を進めてみると、食物やその成分が人間の健康や機能に大きな影響を及ぼしていることがよくわかってきて、「これはおもしろいな!」と思ったんです。当時、食品の機能性研究は日本がリードしていた分野でした。「特定保健用食品(トクホ)」という食品の機能を国が認め表示できる制度を、世界で最初に設けたのは日本であるくらいですから。

大学院で研究を深めていくなかで、進路に迷ったこともありましたが、そこでは担当教授からの助言に後押しされました。「君は結果をすぐ求めたがるし、基礎的な研究にはあまり向いてないようだ。むしろ産業分野に進んで、仕事として開発をしたほうがいいだろう」。

そして、こうも続けたんです。「研究で食品の機能をいくら調べたとしても、産業で利用されることがほぼない。せっかく効果があることがわかっても、それを産業化できなければ、研究止まりになってしまう。君が活躍して産業化を実現してほしい」と。この言葉は、食品の機能性研究における当時の実情をよく表してもいると思います。「いずれ私らに研究費を回すのだ」と付け加えていましたが(笑)。

02

ゼロの状態から、知られていない「サプリメント」を作る

では、どこに入社するか。当時、食品系の会社はバブル景気の影響もあって食品の機能を研究しているところも多かったんです。でも、私の就職活動時にバブルがはじけて、多くの企業が一斉に研究から手を引いてしまった。

そんななかで出会ったのが、ファンケルでした。入社した1995年は、ちょうどファンケルが「価格破壊」を掲げてサプリメントを日本市場へ広げる展望を描いていたタイミング。就職説明会でファンケル創業者の池森賢二は「サプリメントを一般化したい」と熱弁していました。

話を聞いていくなかで伝わってきたのは、「価格破壊」として高価だった健康食品を適正価格で販売するだけでなく、「ちゃんと品質のいいものを作って、なおかつもっと機能性が高い、新しいものをどんどん広めていくんだ」という池森の考え方でした。

実際、日本で「サプリメント」という言葉を広めたのもファンケルだと思います。それまでは「健康食品」と呼ばれていたものを、アメリカと同じようにサプリメントとして、しっかりと定着させて展開しようとしていたんです。

「このタイミングで入社すれば、自分も開発の中心的メンバーになれるのでは」という野心がくすぐられ、入社を決めました。

とはいえ入社してからは、本当に大変でした。まだ研究所は設立されたばかりで、先輩社員もサプリメントを作ったことがあるわけでもない。本当にゼロの状態から始めていく状況だったんです。「サプリメントを作れ」と言われても、作り方から学ばなくちゃいけない。まずはOEM*の製造先に赴いて「作り方を教えてください」と手探りで学び始めました。

*OEM(Original Equipment Manufacturing):他社のブランドで販売される製品を、別の企業が製造すること

今だから言えることでもありますが……それ以上に大変だったのは、当時の健康食品業界からの抵抗でしたね。「価格破壊」で参入してくるファンケルに対して、「あの会社とは付き合うな」という圧力がかけられることもあったようです。原料メーカーも製造先も、私たちが「サンプルを欲しい」と言っても、何かしら理由を付けて出してくれなかったり。

ファンケルの「価格破壊」は、そうした状況にも真っ向から挑戦するものでした。毎日摂るものだからこそ、適正な価格で、ちゃんと品質を担保して売る。そうやって市場を変え、日本国内で正しくサプリメントを広げていこうと。

03

スピードがすべて。工場に泊まり込んだ開発の日々

初期は、とにかく「時間との戦い」でしたね。サプリメント市場に参入する他社との兼ね合いもあり、開発スピードがすごく求められていました。自分の手元でアイデアを揉むよりも、最初から工場と一緒に動かしていくというやり方でした。

特に印象深いのは、1997年にサプリメントに対する規制緩和があったときのこと。それまでサプリメントの錠剤は、薬と間違えないように丸くしてはならず、三角形など別の形にしなければならなかった。その規制が緩和された年に、ファンケルはいち早くビタミンCをハードカプセルに込めて商品化しました。

「規制が緩和されるなら、いち早く産業に利用すべきだ」という考えでした。ハードカプセルの製造メーカーも、医薬品以外の分野へ参入できることは売上拡大を図る意味でも大切な動きになるということで手厚く協力してくれて、かなり短い開発期間で商品を市場へ投入できました。

私たちが「早く決めて、前に進む」という意思を見せることで、取引先との関係も変わっていきます。そのときの付き合いは今もずっと続いていて、新しいカプセルが出たら紹介してもらい、前向きな取り組みも続けられる。まさにWin-Winの関係が作れました。

04

現場に入り込み、信頼関係を築くことが、実現への近道

その後、2000年ごろに、私は発芽玄米と青汁の事業に移ることになりました。思い出深いのは、青汁事業での新規工場の立ち上げです。愛媛で青汁の原料となるケールの栽培が始まり、ジーンズ工場の跡地や漬物工場の空きスペースといった、飲料生産以外を手掛けていた場所に生産ラインを入れることになりました。当然、そこで働く人たちには食品製造における衛生環境の考え方から教育する必要がありました。

私は半年近く愛媛に滞在して、一人で指示を出し、現場をマネジメントしていました。自信がない態度になると信頼してもらえなくなるので、商品や生産のことを勉強して「何でも聞いてください」と、強気で対応していましたね。

この経験で学んだのは、現場の声をちゃんと拾うことと、相手の感情を理解することの大切さです。ただ、「聞き過ぎない」ということも大事ですね。相手の感情に寄り添いすぎても仕事が先に進まない。お願いすべきことは明確に伝える。その上で、相手に納得してもらえるよう、説明のバランスを大切にすることが重要でした。

農家の方々との関係も同じです。ケールの栽培で、量が安定しなかったり、品質のコントロールが難しかったりするなかで、一軒一軒回って説明をして、協力を求めていました。「面倒くさいからできないよ」と言われても、農家の方々の集まりにも参加させてもらい粘り強く交渉していく。

何かお願いをするときには、普段からの交流や関係性がないと難しいので、常日頃の関係づくりが重要だと思っています。時間がかかるところもありますが、そのつながりは大事にしています。

05

ファンケルらしさとは「やりたいことを実現するための執念」

2013年ごろになると「サプリメントなどの食品にも機能が謡えるようになるかもしれない」という話が出てきました。当時は特定保健用食品で機能性が表示できていましたが、表示も限定されサプリメントでの表示はほぼ認められていなかったため、企業の責任で食品に機能性が付与できるというのは本当に夢のような話。この流れにはなんとしても乗らなくてはならないと思いました。

機能性表示食品制度の枠組みが決まり、ガイドライン制定の動きが出始めると、業界の代表として先頭に立ち、行政と毎日のように膝を付き合わせて調整をしました。だからこそ2015年の制度開始時に、ファンケルは制度スタートと同時に商品を投入できたんです。目のサプリメント「えんきん」はこの制度を機に大ヒットにつながり、ファンケルの代表商品の1つになりました。機能性表示食品制度によって、やっと科学的な根拠を元に、お客さまへ商品の価値を伝えることができるようになりました。

そういった歩みを振り返り、30年近くファンケルにいて感じる「ファンケルらしさ」を言葉にするなら、「自分たちのやりたいことをやり遂げる」ということでしょうか。そのためには、既存の枠組みにとらわれない。池森も「自分たちが正しいと思ったのなら、それを実現するためには何でもやる」といったことを、よく言っていました。

サプリメント市場への参入時も、青汁事業の新規工場を立ち上げるときもそう。本当に「ベンチャー精神」と言いますか。ただ、それがファンケルの本来あるべき姿だとも思います。そうやってヒット商品を生み、市場を作ってきたのですから。

他社にできることを普通にやったところで、私たちには圧倒的な資本力やブランド力があるわけではない。むしろ他社にできないことを、いかに自分たちのできる形に持っていくか。それを考えて、ひたすら前へ進むんです。

ただし、そこには必ず「お客さまがいる」ことが大前提です。新しい市場と価値を創造するということが根底にあるので、ただ新しいことをやればいいわけではない。その先にお客さまがいるという市場の絵を明確に持てているからこそ、それに取り組んでいくのです。

06

科学の進歩を読み解き、まだ見ぬ「不」を発見する

今ではグループ企業となりましたが、キリンとファンケルは、スタンスが全然違っています。

商品づくりをとっても、ファンケルは「いかに最短でニーズに応えるか」で開拓してきましたが、商品の「深掘り」には弱い部分がありました。一方で、キリンは一つの成分を徹底的に研究する仕組みを持ち、商品の「厚み」がしっかりしています。お互いのスタンスの違いを理解し、一緒に動けるようになれたら、ものすごくパワフルになると思います。

そのうえで研究者としてあらためて大事だと感じることは、現在のニーズだけではなく、次のニーズ、これから生まれてくるニーズをいかに察知するかということ。お客さまのまだ見ぬ「不」を見つけることが重要です。案外、解決されている「不」を見つけてくることが多いのですが、誰も対処していないとか、対処しきれていない「不」というのがあります。

研究者として有利なところは、「これから科学がどう変化していくのか」が読み解きやすいということです。人間世界の文化の進歩に科学が寄与してきた部分は多いはずですから。科学の「推移」を見るのはすごく大事なんです。

特に健康や美容の分野では、従来の「健康」と「疾患」の定義が変わりやすい。たとえば、かつては理解されにくかった子どもの多動性も、今は科学的なアプローチによって疾患と判断され、治療ができる部分もでてきた。疾患と定義できれば、予防や治療も可能でしょう。こうした変化が今後も進むと一定の先読みも可能になるのです。

今、注目しているのは「老化」に対する考え方の変化です。老化は病気の原因の一つであるという考え方もあれば、老化自体が病気だという考え方もあって、つまり、“老化は治療可能かもしれない”という時代が到来しつつあるのです。それは老化のメカニズムが遺伝子、細胞レベルでどのように起こっているかが科学の進歩で解明されてきて、対処の方法が考えられるようになってきているからです。

私が注目しているのは40歳前後の人たちです。老化は、実はそのくらいの年代が最も進みやすい。その時期をいかにうまく過ごせるかが、将来の老化へ影響してくると見ています。まだ実感できていない老化の始まり、つまりはまだ見ぬ「不」を可視化できるようになれば、そこに新しい市場も立ち上がってくるでしょう。

07

イノベーションとは「気づき」から生まれた結果でしかない

若い研究者たちには、いつも「やりたいなら、やればいいじゃん」と言っています。予算や時間がないとは言っても、本当にやりたいんだったらやり通せばいい。だから、その「やる覚悟」があるのかを、いつも聞くようにしています。そして、自分も共感できるものに対しては、惜しみなく後押しをする姿勢でいます。

研究は数年間、我慢することも欠かせません。その覚悟を持つことから研究は始まるともいえる。ただ、やっぱり結果が出ないときもあります。そうすると、小さな成果を求めがちになるのですが、そこは許しちゃいけない。私も後押ししますし、できないときには責任も取るので、まずは「徹底的にやろう」という話です。

イノベーションとは、日々の積み上げの中で起こる「気づき」から生まれます。その気づきがいつ来るかが大事。私は、イノベーションは考えて「起こす」ものではなく、気づいた人が起こしているだけだと思うんです。イノベーションだけでは目標にはなり得ないんですね。あくまで、起こした結果がイノベーションだった、というのを忘れてはなりません。

その気づきを得るためには、観察がすごく大事です。点で見るのではなく、変化を長期目線で捉えていく。科学の進歩を見るとしても、今の科学だけを見ても駄目。それがどう変わってきているかを見ていないと、次は分からないし、どう変化しているのかに気づけません。

「気づく」という感覚を、いかに自分の中で磨くのか。そして、その先には必ずお客さまがいるということを忘れずに。私も一人の研究者として続けますが、ファンケルやキリンの社員たちにも、ぜひそうした姿勢で新たな価値を創造していってほしいと願っています。

この記事をシェアする

お酒に関する情報の20歳未満の方への

転送および共有はご遠慮ください。